この記事を読んで解る事

・SANWA YK-361のテスターの読み方と使い方が解かる

テスターの使い方を知りたい人もいると思います。

この記事を読めばSANWA YK-361のテスターの使い方が解ります。

誰でも簡単に理解できるよう書かれているので是非読んでくださいね。

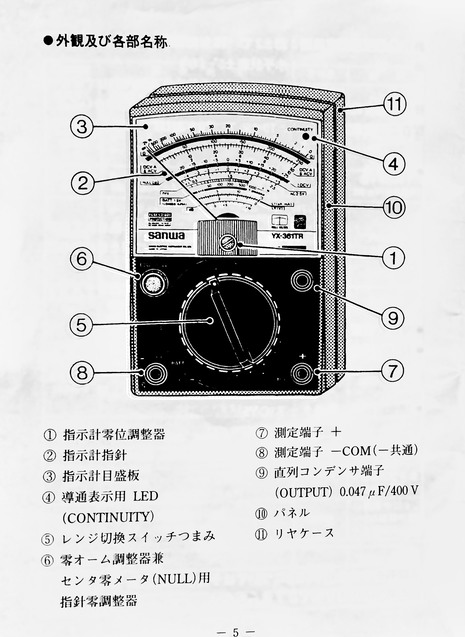

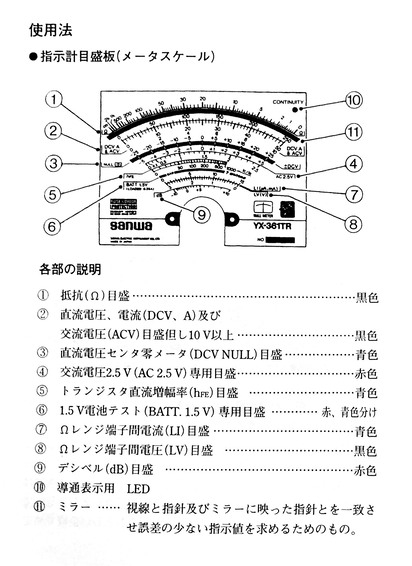

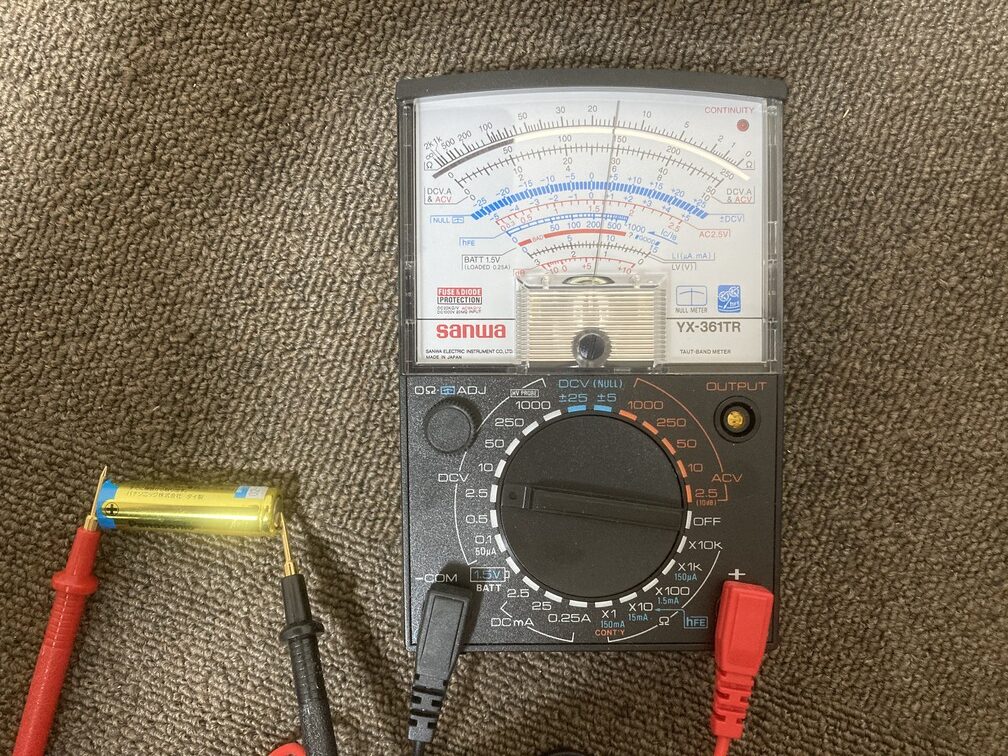

SANWA YK-361テスターの各パーツの読み方

SANWA YK-361のテスターの説明書を元にテスターの各パーツの読み方を解説します。

テスターの使用前点検

テスターを使用する前に以下の2つの点検を行います。

- 0位置調整器で数値を合わせる

- リード棒が断線していないか確認する

それぞれ解説します。

0位置調整器

仕様目点検として0位置調整器を回しながら指針を0の位置に合わせます。

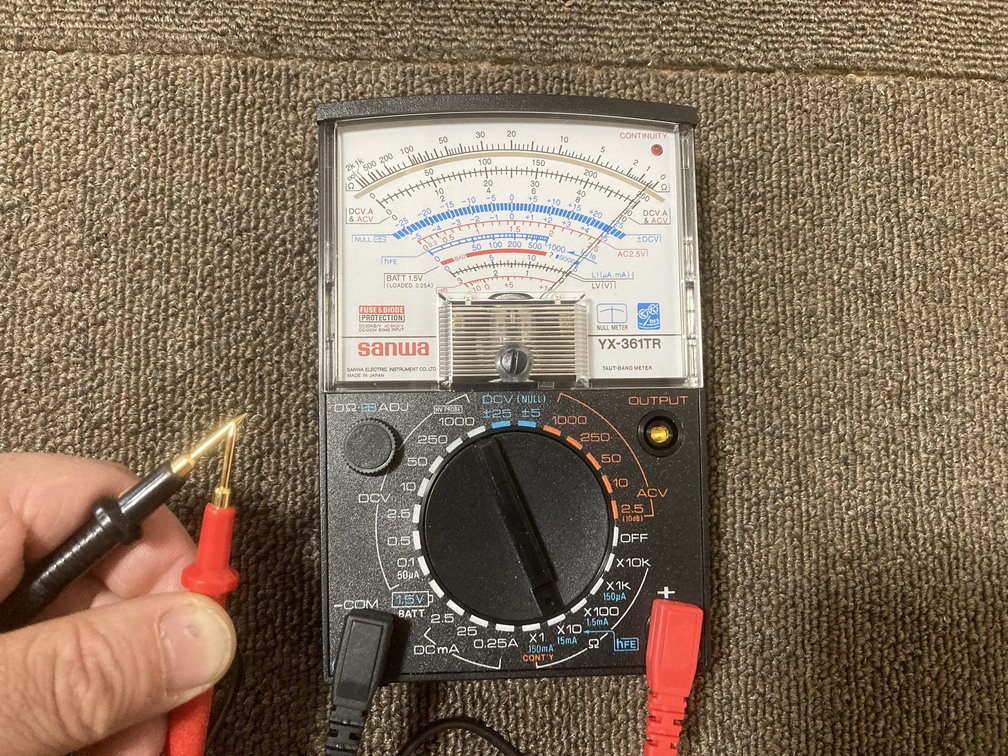

リード棒が断線していないか確認する

リード棒が断線していないか確認します。

最初にレンジ切替つまみをΩの抵抗のレンジにして、赤と黒のリード棒を接触させます。

大きく右に指針が振れば以上ありません。

指針が動かなければ電池かヒューズを交換が必要です。

抵抗の使用目的

テスターの使い方

- 抵抗(Ω)の測定方法

- 直流電圧(DCV)の測定

- 交流電圧(ACV)の測定

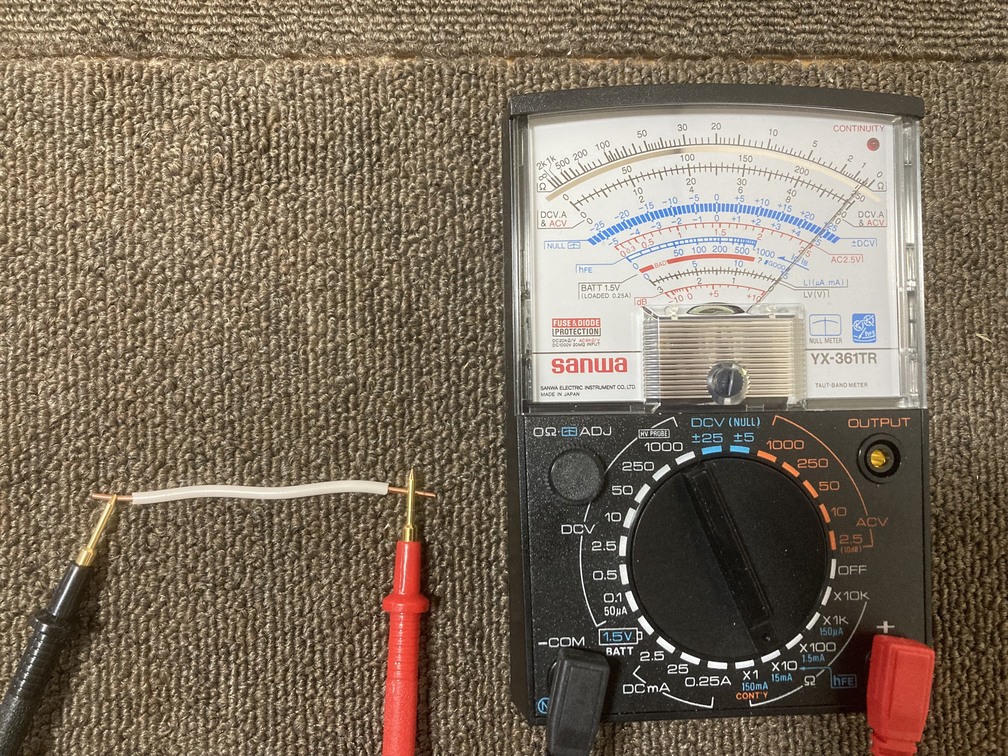

抵抗(Ω)の測定方法

ケーブル等の配線が断線していないか確認する方法として、レンジをΩに回します。(数値は適当で良い)

赤と黒のリード棒を白い銅線に接触させます。

指針が0Ωになってることが確認でき断線していないことが解ります。

実際に導通や抵抗を測定するときは、電圧が入ってないことを確認してから行って下さい。

電圧が入ってるときに測定を行うとショートしてテスターのヒューズが飛びます。

直流電圧(DCV)の測定

レンジの切替スイッチをDC2.5Vに設定します。

赤色のリード棒を電池のプラス側にして、黒色のリード棒を電池のマイナス側に接触させます。

指針が指してある数値が1.5Vだと確認できます。

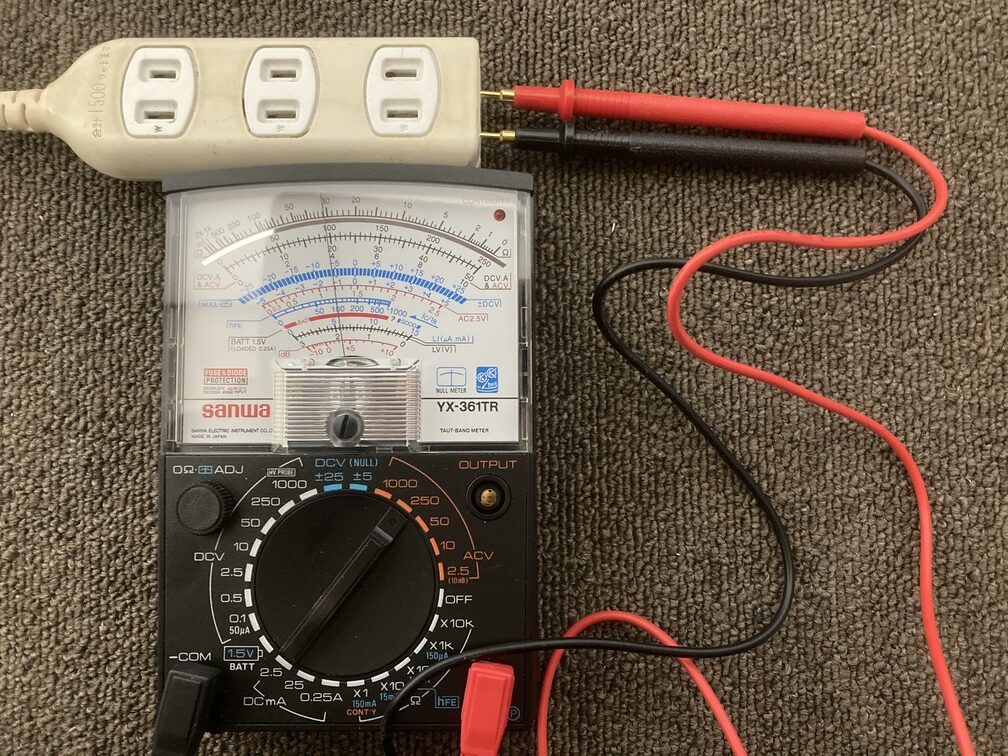

交流電圧(ACV)の測定

家庭用のコンセントの交流電圧を測定します。

家庭用のコンセントは100VなのでAC250Vにレンジを設定します。

交流は+-の極性が関係ないので左右関係なくリード棒をコンセントに差し込みます。

250Vに対して100Vだと確認できます。

まとめ

私が実際にSANWA YK-361のテスターを購入して

テスターの読み方から抵抗・直流電圧・交流電圧の使い方を解説しました。

SANWA YK-361のテスターはすべてのアナログテスターの使い方の基準になるので

おすすめのテスターです。

この記事が読者様に有用であれば幸いです。

「針が語る電気の声 ―SANWAアナログテスターで見る“流れる力”―」

🌟おすすめポイント

- 📏 アナログテスター特有の“針の読み方”を会話で学べる!

- ⚡ SANWA YK-361を実例にした、リアルな使い方と注意点!

- 😂 ポンコツ兄×天才妹の掛け合いで、実験室が笑いと緊張のるつぼに!

- 🧠 電圧・抵抗・導通を“感覚で理解”できる構成!

👥登場人物

- ヒカル(27):ノリで電気を学ぶポンコツ兄。針が動くとテンションも動く。

- アン(14):冷静沈着な理系妹。テスターの安全講師。

- 舞台: 兄妹の実験工房。机の上には「SANWA YK-361」と配線、乾電池。

第1幕:アナログテスター、初対面!

ヒカル: 「アン!見ろよこの新兵器!“SANWA YK-361”!針が動くやつだぞ!」

アン: 「……まさかデジタルじゃなくてアナログを買うとは。通だね。」

ヒカル: 「だって針がピュッて動くの、かっこいいじゃん!

数字より“魂”感じるだろ?」

アン: 「感電して魂抜かれないようにね。」

(ヒカル、得意げにテスターを構える)

ヒカル: 「で、どこに刺せばいいんだ?赤と黒の線があるけど……」

アン: 「黒が“COM(共通)”端子。赤が“VΩmA”端子。

電流測定だけ“10A”に差し替えるんだけど、今は触らないこと。」

ヒカル: 「了解!でも文字が小さくて目がチカチカするぞ……」

アン: 「それが“アナログとの知恵比べ”。」

第2幕:電圧を測る ― 針で感じる電気の押し出す力!

ヒカル: 「よーし、乾電池の電圧を測るぞ!」

アン: 「まずレンジを“DCV 10”に合わせて。1.5V電池ならその範囲で十分。」

ヒカル: 「了解!」(カチッ)

(ヒカル、赤を+極、黒を−極に当てる)

ヒカル: 「おっ、針が……動いた!1.5のちょい上!」

アン: 「正常ね。新品の電池は1.6Vくらいある。

アナログは針が右に振れるほど電圧が高いの。」

ヒカル: 「なるほど、右に行くほど元気ってことか!」

アン: 「ただし、+と−を逆にすると針が左にブンッて逆振れするから注意。」

ヒカル: 「おお、逆に動くって……感情豊かだなこのテスター!」

アン: 「それ、壊れる前兆でもあるわよ。」

第3幕:抵抗を測る ― 針がゼロに行くってどういうこと?

ヒカル: 「次はΩモード!抵抗測るんだよな?」

アン: 「そう。まずレンジを“×1kΩ”に。

測る前にゼロ調整ツマミで針を右端の“0Ω”に合わせる。」

ヒカル: 「ゼロを右?数字の常識逆じゃない!?」

アン: 「アナログテスターでは**右端が導通(抵抗ゼロ)**なの。

電気が流れやすい=針が右、流れにくい=左。逆の世界なのよ。」

(ヒカル、部品の両端にリードを当てる)

ヒカル: 「針が半分くらい動いた!」

アン: 「それが抵抗値。たとえば真ん中なら500Ω前後ってこと。

レンジを切り替えて、読みやすいスケールに合わせるのがコツね。」

ヒカル: 「つまりアナログって“感覚で読む電気”なんだな!」

アン: 「そう、数字より“流れの表情”を感じ取るの。」

第4幕:電流を測る ― 流れそのものを針で追う!

ヒカル: 「次は電流だな!これが一番ドキドキする!」

アン: 「慎重に。電流測定は回路に直列接続。

しかも、間違って電圧回路に刺すと“即・針ブレイク”。」

ヒカル: 「ブレイク!?」

アン: 「つまり壊れる。最悪、ヒカルもブレイク。」

ヒカル: 「命がけの測定器かよ!」

(ヒカル、乾電池と豆電球を直列につなぎ、テスターを途中に割り込ませる)

ヒカル: 「おっ……針がピクッと!0.25Aくらい!」

アン: 「そう、それが“流れてる電気の量”。

針の動きは、電流が増えるほどスムーズに右へ流れる。

まるで電気が心臓の鼓動みたいでしょ。」

ヒカル: 「うん……これ、ちょっと感動するな。」

アン: 「それがアナログの魅力よ。」

第5幕:導通チェック ― 音じゃなく、針でつながりを読む!

ヒカル: 「デジタルみたいにピッて鳴らないけど……導通どうやって見るの?」

アン: 「Ωレンジで測るの。針が右端(0Ω)まで振れたら、電気が通ってる証拠。」

ヒカル: 「つまり、“針が振れたら仲良し配線”ってことか!」

アン: 「そう。振れなかったら“断線中”ね。」

ヒカル: 「針が語る友情物語……電気ってドラマチックだな。」

アン: 「現実的には修理案件よ。」

まとめ:アナログは“読む”科学!

- 電圧測定(V): 右へ振れるほど強い力。逆は極性ミス。

- 抵抗測定(Ω): 右端が導通。ゼロ調整で正確に読む。

- 電流測定(A): 回路に直列接続、レンジ選択は慎重に。

- 導通確認: 針が動けば“つながっている”。

アン: 「デジタルは“数”を読む。アナログは“流れ”を読む。

どっちも真実を映すけど、アナログの針には“温度”があるの。」

ヒカル: 「うん、針が揺れるたびに電気が生きてる気がする。」

アン: 「それは正しいわ。電気も命も、流れてるうちが本物だから。」

ヒカル: 「……今日の名言、電圧より高いわ。」

(針が静かに0へ戻る――)

アン: 「測定完了。電気も兄も、今日も無事生存確認ね。」

ヒカル: 「おう!針が止まるまでがテストだ!」